Nach dem Schreiben: Wie Ihr Text noch besser wird

Manchmal gewinnt man schon vor dem Schreiben Abstand, etwa beim Sortieren der Aufzeichnungen oder Nachdenken darüber, was den Protagonisten wohl antreibt; häufiger aber erst während des Schreibens und Ausformulierens als ein Prozess, der auch zur psychischen Verarbeitung des Erlebten führt. Eine Folge davon ist, dass man seinen Text, wenn er fertig geschrieben ist, kaum zu beurteilen vermag. Je nach Verfassung hält man ihn mal für ganz miserabel, mal für sehr gekonnt – und ist erstaunt über das deutlich andere Urteil im Kolleginnenkreis.

Diese Unsicherheit ist meist ein Zeichen mangelnder Distanz. Und die muss spätestens nach dem Schreiben zurückgewonnen werden. Der einfachste Weg dorthin heißt: den Text »abhängen« lassen. Und das einfachste Rezept hierfür: den Abgabetermin schon bei der Auftragsannahme so absprechen, dass nach der Niederschrift wenigstens eine Nacht zum Darüberschlafen und ein Tag zum Redigieren bleibt.

Schon der Abstand einer Nacht kann zu frappierenden Entdeckungen führen: Eine Formulierung, die wir gestern Abend noch für geglückt hielten, entpuppt sich jetzt als leere Floskel. Ein kompletter Absatz ist entbehrlich, weil er tatsächlich nichts zur Quintessenz beiträgt. Die ganze erste Szene ist zu umständlich formuliert, sie zieht ihre Leser nicht rasch genug in die Geschichte: also verdichten. Und dann fehlen noch wichtige Umfeldinformationen, die jetzt an geeigneter Stelle in den Handlungsfaden eingeklinkt werden. Und der Schluss verplempert sich, statt abrupt und pointierend zu enden. Also umformieren.

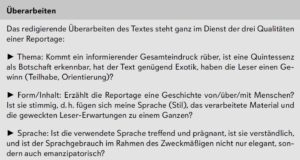

Bei der redaktionellen Überarbeitung, die sich an den drei Merkmalen (Kasten »Überarbeiten«) orientiert, checken wir jeden Absatz:

- Kann ich dasselbe noch knapper sagen?

- Kann ich es noch treffender sagen?

- Kann ich es noch anschaulicher sagen?

- Kann ich es noch origineller sagen?

Stilkontrolle: Wenn wir die Dichte des Textes und die Präzision des Ausdrucks steigern, dann empfinden die Leser dies als Zuwachs an Prägnanz. Zum Beispiel aus dem Relativsatz eine Akkusativ-Infinitiv-Konstruktion machen. Abstrakte Begriffe in sinnlich-konkrete Beschreibungen umwandeln (kostet allerdings Platz). Zitate und Personenbeschreibungen noch enger führen. Fachausdrücke durch gebräuchliche Bezeichnungen oder Umschreibungen ersetzen. Und den Erzählfluss, vor allem die Verknüpfung der Absätze plausibler formulieren.

Ebenso wichtig ist die inhaltliche Kontrolle: Habe ich mich zu Formulierungen verführen lassen, für die ich, wenn ich ganz ehrlich bin, meinen Kopf nicht hinhalten möchte? Hier beginnt meist der Laokoon-Kampf zwischen Formulierung, Tatsachendarstellung, Zeitdruck und Platzmangel.

Denn der Text ist ja ohnehin schon zu lang geraten, und inhaltliche Korrekturen führen meist zu Differenzierungen, die den Text noch länger machen. Vor allem die groß angelegten Detailschilderungen (Zoom-Effekt) sollten geprüft werden: Ist dies wirklich die Schlüsselszene? Stimmt sie die Leser auf die Quintessenz des Themas ein – oder habe ich sie aufgeschrieben, weil mir (immerhin) ein paar elegante Formulierungen geglückt sind?

Je nachdem, wie ausgeprägt der Hang zu Selbstzweifeln ist, lauert beim gewissenhaften Überarbeiten die Gefahr der Verunsicherung. Bald wird jeder zweite Satz umformuliert, werden Absätze wieder umgestellt, gestern noch für unbrauchbar erklärte Passagen wieder hineinkopiert – und wieder in den elektronischen Papierkorb befördert.

Wenn man diese Verunsicherung in sich spürt, sollte man die Übung abbrechen und den Text ruhen lassen. Noch besser ist es, wenn man erzählkompetente Kolleginnen und Kollegen hat, die man zu Rate ziehen kann – weniger, um das Selbstbewusstsein aufzurichten, eher, um den Text zu verbessern.

Vier und mehr Augen

Ist der Text überarbeitet, gibt man ihn jemandem zum Gegenlesen – nicht der sowieso wohlgesonnenen Freundin, sondern der bissigen, im Grunde aber hilfsbereiten älteren Kollegin, die für ihr gutes Sprachgefühl bekannt ist. Sie sollte vom Thema möglichst keine Ahnung haben, damit sie den Text mit den Augen eines kritischen Lesers lesen kann.

Für diejenigen, die einen Text des Kollegen gegenlesen, sollte umgekehrt selbstverständlich sein, dass ihre Bemerkungen nur unverbindliche Vorschläge sind, die der Verfasser beherzigen, aber auch übergehen kann. Und wenn er sie übergeht, dann ist das keine Missachtung des Gegenlesers, sondern das Resultat seiner Erwägung.

Ich bewege mich an der Grenze zum Trivialen, wenn ich solche Hinweise schreibe. Aber der Erfahrungsaustausch mit Kolleginnen und Kollegen lehrt, dass auch dies vorkommt: Eine jüngere Redakteurin folgt dem Rat eines älteren Kollegen und verschlechtert ihre Reportage wissentlich, aus Sorge, den Kollegen zu vergrämen, wenn sie seinen Empfehlungen nicht Folge leistet, Motto: »Lieber ein schlechter Text und dafür ein gutes Arbeitsklima«.

Wer viel schreibt, der schöpft beständig aus seinem Sprachvorrat. Und dieser ist nicht unerschöpflich, sondern eines Tages ausgeschöpft. Ich bemerke dies daran, dass ich zusehends die gleichen Wendungen, dieselben Wörter und syntaktischen Verknüpfungen verwende. Und dass ich früher geschriebene Texte für treffender, origineller und stimmiger halte als die derzeitigen.

Schon aus Gründen der Prophylaxe empfehlen sich Gegenmaßnahmen.

Zum Beispiel solche:

- regelmäßig, aber nicht zu oft eine Reportage schreiben,

- die besonders gelungenen eigenen Texte nicht als Maßstab nehmen,

- bei sich und den anderen keinen Erwartungsdruck erzeugen, vor allem:

- für das Schreiben und Überarbeiten genügend Zeitreserven einkalkulieren.

Und die wohl wichtigste Maßnahme: das eigene Sprachreservoir immer wieder füllen durch die Lektüre nicht nur guter Reportagen, sondern auch sprachstarker Literatur. In diesem Zusammenhang bedeutet für mich gute, Literatur, was meinen Sprachgebrauch anregt und erweitert. Ich liebe Autoren, die sprachschöpferisch schreiben und Sprachfantasie besitzen. Als Reporter hatte ich zum Beispiel von Günter Grass mehr als von Thomas Mann; sprachlich verspielte Autoren wie Wilhelm Genazino, Daniel Kehlmann, Peter Rühmkorf und Markus Werner brachten mir mehr als gediegene Schriftsteller vom Zuschnitt Siegfried Lenz und Walter Kempowski.

Und aus männlicher Sicht besonders erhellend sind für mich Texte von Erzählerinnen wie Doris Dörrie, Dörte Hansen, Juli Zeh, Johanna Maxl, Anja Kampmann, Monika Helfer und Sibylle Berg, deren anderer Sprachgebrauch einen für mich ungewohnten Blickwinkel öffnet. Plötzlich sehe ich die Dinge mit anderen Augen.

Dieser Text ist ein Auszug aus dem Buch „Die Reportage. Theorien und Praxis des Erzähljournalismus“ von Michael Haller, erschienen im Herbert von Halem Verlag, Köln 2020.

Titelillustration: Esther Schaarhüls

Das Magazin Fachjournalist ist eine Publikation des Deutschen Fachjournalisten-Verbands (DFJV).

Der Autor Michael Haller, Prof. Dr. phil., geboren 1945, war während 25 Jahren als Journalist in leitender Funktion in verschiedenen Medien des deutschen Sprachraums tätig. Von 1993 bis zu seiner Emeritierung Ende 2010 hatte er den Lehrstuhl für Journalistik an der Universität Leipzig inne; heute ist er wissenschaftlicher Direktor des Europäischen Instituts für Journalismus- und Kommunikationsforschung in Leipzig. Seine Hauptforschungsgebiete: Redaktions- und Qualitätsforschung sowie journalistische Methoden und Berufsethik. Er ist Verfasser zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen und einschlägiger Standardwerke zum Journalismus.

Der Autor Michael Haller, Prof. Dr. phil., geboren 1945, war während 25 Jahren als Journalist in leitender Funktion in verschiedenen Medien des deutschen Sprachraums tätig. Von 1993 bis zu seiner Emeritierung Ende 2010 hatte er den Lehrstuhl für Journalistik an der Universität Leipzig inne; heute ist er wissenschaftlicher Direktor des Europäischen Instituts für Journalismus- und Kommunikationsforschung in Leipzig. Seine Hauptforschungsgebiete: Redaktions- und Qualitätsforschung sowie journalistische Methoden und Berufsethik. Er ist Verfasser zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen und einschlägiger Standardwerke zum Journalismus.