Crowdsourcing im Journalismus: Der Nutzer, dein Freund und Helfer

Das Netz ist wie gemacht für Zusammenarbeit. Auch für die Zusammenarbeit zwischen Journalisten und ihren Nutzern. Bernd Oswald zeigt sechs Bereiche, in denen die Nutzerbeteiligung einen Mehrwert für die Redaktion schafft.

Das Berufsbild des Journalisten befindet sich in einem fundamentalen Wandel. Ein Teil davon ist die Zusammenarbeit des Journalisten mit seinem Publikum im Internet beziehungsweise über soziale Medien. Diese Zusammenarbeit wird auch als Crowdsourcing bezeichnet. Dieser Name greift die Begriffe Crowd – Menschenmenge – und Outsourcing – die Verlagerung von bestimmten Tätigkeiten auf externe Dienstleister – auf. Während das Outsourcing auf dem Arbeitsmarkt eher negativ konnotiert ist, sieht Crowdsourcing die Einbindung der Nutzer als Chance für den Journalismus. Vor allem dann, wenn sie zielgerichtet erfolgt. So versteht auch das Tow Center for Digital Journalism an der Columbia University in New York das Crowdsourcing:

„The act of specifically inviting a group of people to participate in a reporting task – such as news gathering, data collection, or analysis – through a targeted, open call for input; personal experiences; documents or other contributions.“

Schauen wir uns sechs Bereiche an, in denen Journalisten und Nutzer zum beiderseitigen Vorteil zusammenarbeiten können.

1. Mitbestimmung

Einige Redaktionen lassen die Nutzer schon bei der Themenauswahl mitbestimmen. Die „Süddeutsche Zeitung“ stellt unter SZ Recherche Themen zur Abstimmung und fordert die Leser dazu auf, der Redaktion (via Facebook, Twitter oder DieRecherche@sz.de) mitzuteilen, welcher Blickwinkel oder Aspekt sie an diesem Thema besonders interessiert. Auch journalistische Start-ups wie „Der Kontext“ oder „Crowdspondent“ setzen stark auf Mitbestimmung der Nutzer: „Der Kontext“ lässt seine Mitglieder entscheiden, welches Thema als nächste dreidimensionale Themenkarte produziert werden soll. Die beiden „Crowdspondent“-Reporterinnen Lisa Altmeier und Steffi Fetz fordern ihre Leser so zum Themen-Input auf: „Ihr könnt uns auf Twitter, Facebook oder hier auf unseren Blog mitteilen, was wir für euch recherchieren, wen wir für euch treffen und was wir die Menschen fragen sollen.“ Sowohl „Der Kontext“ als auch „Crowdspondent“ finanzieren ihre Arbeit unter anderem per Crowdfunding, der finanziellen Komponente des Crowdsourcings.

Eine Nummer kleiner und weniger aufwändig ist die Idee, den Nutzern die Möglichkeit zu geben, Fragen für ein bevorstehendes Interview einzureichen. Dieser Aufruf kann auf der eigenen Website erfolgen oder auch im Social Web. Das „ZDF Sportstudio“ etwa ruft unter dem Hashtag #frag… auf Twitter dazu auf. Ist etwa Bayer Leverkusens Sportdirektor Rudi Völler zu Gast, reichen Nutzer unter dem Hashtag #fragVöller Fragen ein.

Ehre, wem Ehre gebührt: Journalisten sollten es im Interview transparent machen, wenn sie die Frage eines Nutzers stellen. Der- oder diejenige freut sich dann darüber und wird wahrscheinlich das Interview teilen.

Besonders gut zur Geltung kommt die Nutzerperspektive bei den gerade boomenden Live-Videos. Sowohl bei Periscope als auch bei Facebook Live können die Nutzer Kommentare abgeben und mit den Journalisten interagieren. Sehr gut gelungen ist das dem Team der „Welt“ beim G-7-Gipfel in Elmau 2015. Die Periscope-Nutzer reichten nicht nur Fragen ein, sondern bestimmten auch den Ablauf der Live-Reportage ein wenig mit. In seinem Webvideoblog schreibt „Welt“-Reporter Martin Heller: „Wir haben die User immer wieder bei Entscheidungen einbezogen: Wo hingehen, wen befragen, sollen wir live bleiben oder uns später zurückmelden?“

2. Themen finden

Konstruktive Leserkommentare – ob öffentlich oder nicht-öffentlich per E-Mail – können willkommene Anregungen liefern für

- weitere Gesprächspartner,

- weiterführende Quellen und Webseiten oder

- den nächsten Dreh der Geschichte.

So wäre die medienkritische Arbeit des Bildblogs ohne die zahlreichen Hinweise seiner Nutzer auf mediale Fehlleistungen nicht denkbar. Wenn das Bildblog solche Hinweise aufgegriffen hat, bedankt sich der jeweilige Autor unter dem Artikel öffentlich bei den Hinweisgebern. Das ist eine einfache und kluge Form der Anerkennung, die dazu führt, dass es vermutlich auch in Zukunft weitere Hinweise geben wird. Ein Journalist sollte ausstrahlen, dass er solche Hinweise wünscht und auf verschiedenen Kanälen empfangsbereit dafür ist.

Am Ende der Crowdsourcing-Skala steht schließlich das Whistleblowing: Ein Informant wendet sich mit einer Insiderinformation über einen Missstand an eine Redaktion. Im Extremfall übermittelt er sogar eine Festplatte mit einer riesigen Datenmenge, wie im Jahr 2016 bei den Panama Papers. Wikileaks hat mit seinen Enthüllungen über die US-Kriege im Irak und in Afghanistan den Boden für das Leaking-Prinzip bereitet, das viele Nachahmer auf regionaler, nationaler oder internationaler Ebene gefunden hat. Inzwischen haben auch einige deutsche Medien eigene anonyme Upload-Portale eröffnet. In Deutschland zählt „Der Westen“ zu den Pionieren. Auf dem anonymen Server landen Hinweise oder Dokumente, die die Rechercheredaktion überprüft. Manchmal ergeben sich eigene Geschichten daraus, manchmal lassen sich schon aufgedeckte Missstände mit Datenmaterial unterfüttern. Zu den Medien, die solche anonyme digitale Briefkästen unterhalten, gehören die „Zeit“, der „Tagesspiegel“, die „Welt“, die „taz“ und das gemeinnützige Rechercheportal „Correctiv“.

3. Protagonisten finden

Diese Situation kennt jeder Journalist: Die Redaktionskonferenz hat ein Thema beschlossen, nun braucht man einen passenden Protagonisten. Zum Beispiel die alleinerziehende Mutter, die sich mit drei Teilzeitjobs über Wasser halten muss. Was tun, wenn es so jemanden im persönlichen Umfeld nicht gibt und auch Sozialverbände sich bedeckt halten? Auch dann kann möglicherweise die Community helfen. Viele Journalisten starten Aufrufe in sozialen Netzwerken und setzen dabei auf die #followerpower. Je zielgerichteter man sein Anliegen postet, desto höher sind die Chancen, fündig zu werden. Spezielle (Selbsthilfe-)Gruppen können hier besonders ergiebig sein.

4. Datenerhebung

Manchmal braucht man als Journalist ein detailliertes Stimmungsbild oder eine solide, wenn auch nicht repräsentative Datengrundlage für spezielle Themen. In solchen Fällen kann es sinnvoll sein, mit einem selbst gestalteten Fragebogen zu arbeiten, wie das „Correctiv“ bei seiner Recherche zur gezielten Betriebsratsbekämpfung getan hat.

Mit einem ganz einfachen Google-Formular umging die Redaktion der „Zeit“ das Problem, dass viele Banken ihre Dispozinsen nicht verraten wollten. In dem Formular fragte die Redaktion die Nutzer nach dem Namen ihrer Bank, ihrer Postleitzahl und der Höhe des Dispo-Zinses. Heraus kam eine Geschichte, die zeigte, wie groß die Bandbreite der Dispo-Zinsen in Deutschland ist und dass Banken mit Monopolstellung auf dem Land hier tendenziell stärker hinlangen.

Die „Süddeutsche Zeitung“ wiederum griff bei einer Recherche zu gefährlichen Stellen im Münchner Straßenverkehr auf eine interaktive Karte zurück, auf der die Nutzer die Punkte markieren konnten, die sie im Verkehr als besonders gefährlich erachten. Die mehr als 1.000 Rückmeldungen legten die neuralgischen Punkte offen und lieferten der SZ Ansatzpunkte für viele Geschichten.

5. Recherchepartner

Journalisten sind im Idealfall Experten in dem Bereich, in dem sie veröffentlichen. Das ist aber leider nicht immer so. Oft sind auch Generalisten am Werk oder noch unerfahrene Kollegen. Beide sind dann nicht so tief im Thema drin, wie es wünschenswert wäre. Es kann vorkommen, dass es unter den Lesern Experten gibt, die sich mit einem Thema besser auskennen als der Journalist.

Das machte sich „Krautreporter“ Rico Grimm bei seiner Reportage über die Störfälle in einer Kölner Ölraffinierie zunutze: Bei der Recherche halfen ihm die Einschätzungen von mehreren „Krautreporter“-Mitgliedern, die Experten in Geologie, Chemie und Industriesicherheit sind. Auf Facebook pflegen die „Krautreporter“ einige geschlossene Gruppen, in denen Autoren und Mitglieder für Recherchen zusammenarbeiten.

Bei einer besonders aufwändigen, flächendeckenden Recherche sind die Kapazitäten einer Redaktion schnell erschöpft. Dann kann es eine gute Idee sein, das Publikum zu Komplizen bei der Recherche zu machen. Auch in diesem Fall stammt das prominenteste Beispiel aus dem Hause „Correctiv“. Für eine Analyse der Geschäftsberichte von 417 Sparkassen spannte „Correctiv“ seine Community ein. Speziell ging es um die Fragen, wie viel der Vorstand verdient und wie viele notleidende Kredite es gibt. Die Ergebnisse wurden im sogenannten „Crowdnewsroom“ zusammengetragen und von der „Correctiv“-Redaktion und der kooperierenden „FAZ“ gegengecheckt.

6. User Generated Content

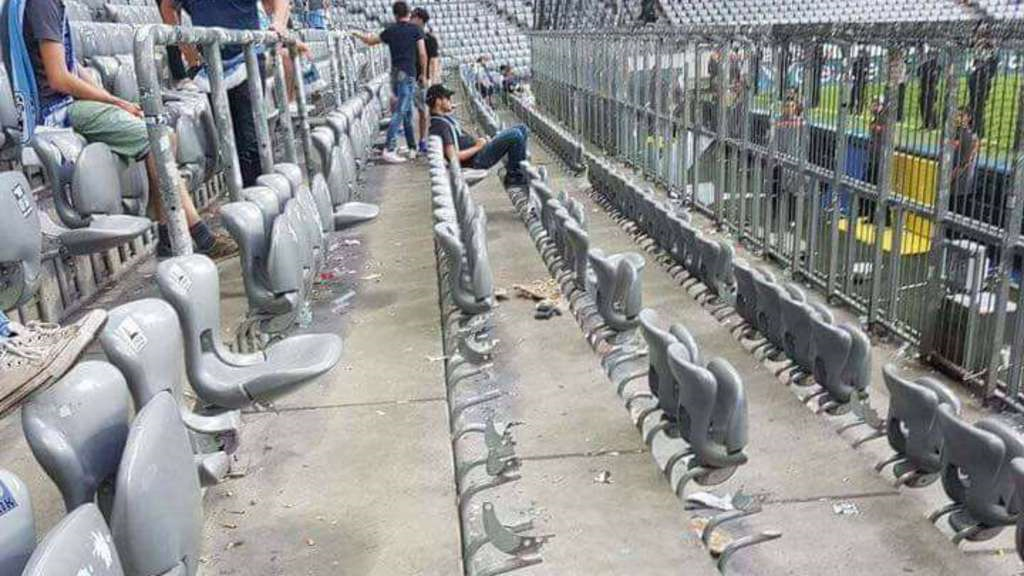

Zu guter Letzt gibt es die Inhalte, die Nutzer komplett selbst erstellen und die Medien in ihre Berichterstattung einbinden. Der Klassiker sind Leserfotos. Das können einfach nur die schönsten Bilder sein (die manchmal auch in einer Abstimmung gekürt werden) oder auch Fotos, die ein aktuelles Ereignis dokumentieren und die ein Journalist so nicht machen konnte. Mehrere Medien veröffentlichten zum Beispiel dieses Foto von zerstörten Sitzschalen in der Münchner Allianz-Arena, das ein Besucher nach dem Relegationsspiel TSV 1860 München gegen Jahn Regensburg gemacht hatte.

Bild 3: Nach dem Relegationsspiel TSV 1860 München gegen Jahn Regensburg kam es im 1860-Fanblock zu Ausschreitungen, bei denen auch Sitze aus ihren Verankerungen gerissen wurden. Ein Fan hielt die Zerstörung per Foto fest.

Ganze Artikel schreiben können die Mitglieder der „Freitag“-Community. In die Berichterstattung der „Freitag“-Redaktion fließt das nicht ein; hier geht es darum, Gastautoren und Community-Mitgliedern eine Publikationsplattform zu bieten, die das freitag.de-Angebot erweitert. Bei diesen Community-Artikeln gibt es vergleichsweise viele Kommentare, was zeigt, dass dieses Angebot auch wahrgenommen wird.

Am konsequentesten betreibt der britische „Guardian“ Crowdsourcing. Auf seiner „Guardian Witness“-Seite stellt die Redaktion ihren Nutzern immer konkrete Aufgaben, zum Beispiel:

- Zeigen Sie uns Ihr 2017 in Fotos!

- Schreiben Sie Ihre Roger-Moore-Story!

- Zeigen Sie uns, wie die Parlamentswahl in Ihrem Wohnort abläuft!

- Wie entsorgen Sie Plastikflaschen?

Darüber hinaus können Leser ihr Wissen teilen (z. B. Kochrezepte), (Lese-)Empfehlungen geben und selbst Vorschläge für künftige Aufgaben machen.

Fazit: Pflege Deine Community, dann hilft sie Dir!

Redaktionen können also auf vielen Wegen vom Crowdsourcing profitieren. Auf jeden Fall stärkt Crowdsourcing die Leser-Marken-Bindung. Engagierte Leser verbringen mehr Zeit mit dem Medium und wahrscheinlich teilen sie Beiträge, an denen sie mitwirken, auch häufiger.

Noch wertvoller für Journalisten können Hinweise für oder sogar die Mitarbeit der Nutzer bei der Recherche sein. Damit das klappt, muss eine Redaktion ihre Community pflegen und glaubwürdig zeigen, dass die Mitarbeit der Nutzer gewünscht ist.

Titelillustration: Esther Schaarhüls

Das Magazin Fachjournalist ist eine Publikation des Deutschen Fachjournalisten-Verbands (DFJV).

Der Autor Bernd Oswald ist freier Medienjournalist, Trainer und Trendscout im digitalen Journalismus. Er interessiert sich für die Weiterentwicklung des Journalismus an der Schnittstelle zwischen Redaktion, Programmierung und Design. Deswegen hat er Hacks/Hackers München mitgegründet, wo Journalisten, Programmierer und Designer neue Formate diskutieren und konzipieren. Zu diesen Themen twittert er als @berndoswald und bloggt zudem auf www.journalisten-training.de. Eine Auswahl seiner Arbeitsproben präsentiert er auf seinem Torial-Profil.

[…] Artikel ist zuerst auf Fachjournalist.de […]